パルシステム埼玉は、4月3日(木)、東日本大震災で地震・津波・原子力災害を受けた福島県双葉郡富岡町のスタディツアーを埼玉ぱるとも会(※)との共催で開催しました。

新型コロナウイルス感染症の収束後、3回目の訪問となりました。今回もまず原子力災害考証館furusatoを参観しました。考証館には大熊町で津波に巻き込まれ亡くなった木村汐凪(きむらゆうな)さんの遺品と遺骨の写真が展示されています。汐凪さんとその父の紀夫さんのお話は何度聞いても胸が締め付けられます。

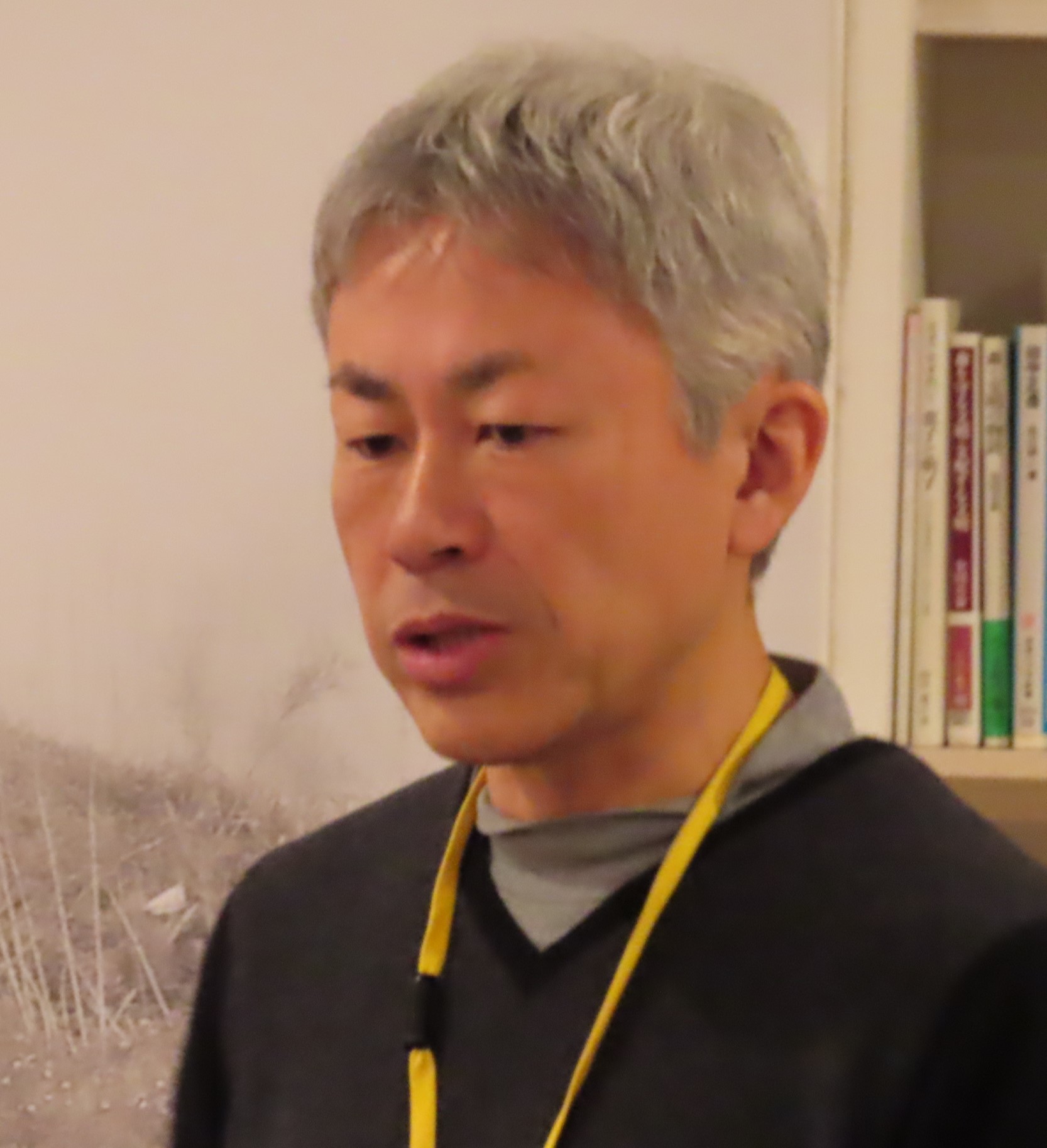

ツアーガイドの里見喜生さんには、地方と中央の分断についてもお話いただきました。福島は首都圏のための食料・エネルギーの生産地となっている。再生可能エネルギーの導入量は福島県内の電力消費量を上回っている。首都圏の人々はモノとマネーの交換だけで生活しているのではないか、手にしたエネルギー・モノがどこでどのように生産されたのか、立場・肩書を外して一人の人間として考えてほしいとおっしゃっていました。

今回の昼食は、地元の古刹、龍雲寺のスタッフの方々が地元の食材を使ったお粥を用意してくださいました。日常生活と環境が異なる旅行は体にも負担がかかるので、消化の良いお粥にしてくださったとのことでした。

富岡町への移動の車中で里見さんは昨今の原子力発電所再稼働の風潮についてお話くださいました。

経済界から原発再稼働を求める声が大きくなってきています。避難者はいまだに3万人おり、バラバラになってしまった家族も少なくありません。原発事故では誰も亡くなっていないと発言した国会議員がいましたが、福島県内の震災関連死者数は2,335人です。この中には長期にわたる避難生活による環境の変化が原因で亡くなった方もいます。原発事故がなければ死なずに済んだ命がありました。今回のスタディツアーも単なる物見遊山ではなく、自分ごととして見てほしいとおっしゃいました。

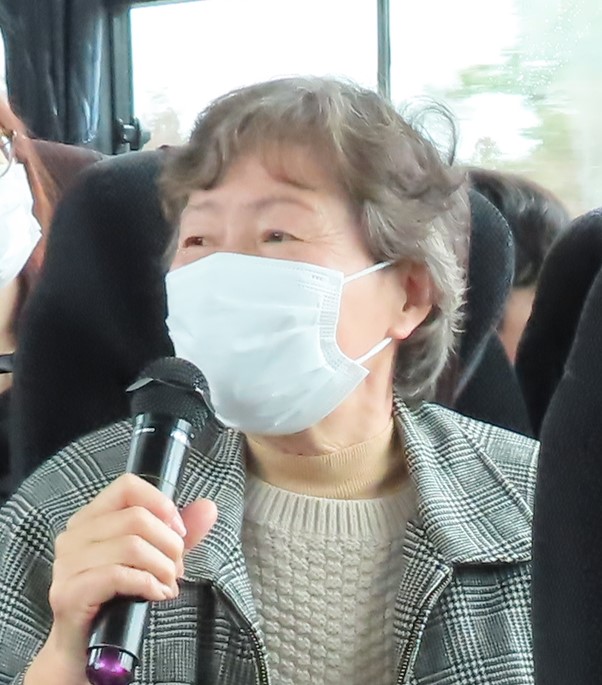

また、今回はパルシステム福島の元理事長、和田佳代子さんが同行してくださいました。和田さんは福島県の再生可能エネルギーの導入についてお話しくださいました。

富岡町は水も空気も花もきれいな町で、お米もおいしいところでした。原発事故による放射線により耕作ができなくなった水田に市民出資による太陽光発電を設置しました。初期は30メガワットでしたが、以降は大手企業などによる太陽光発電が増えました。

また、風力発電46基の発電が開始されました。ソーラーパネルの大規模設置や大きな風車の設置などは自然環境を破壊する。再生可能エネルギーの導入とは言え、無秩序な開発はするべきではないとおっしゃいました。

次に、富岡町の夜の森の桜のトンネルに到着しました。低温続きのため残念ながら咲いていませんでしたが、並木全体がピンクに色づいてきれいでした。

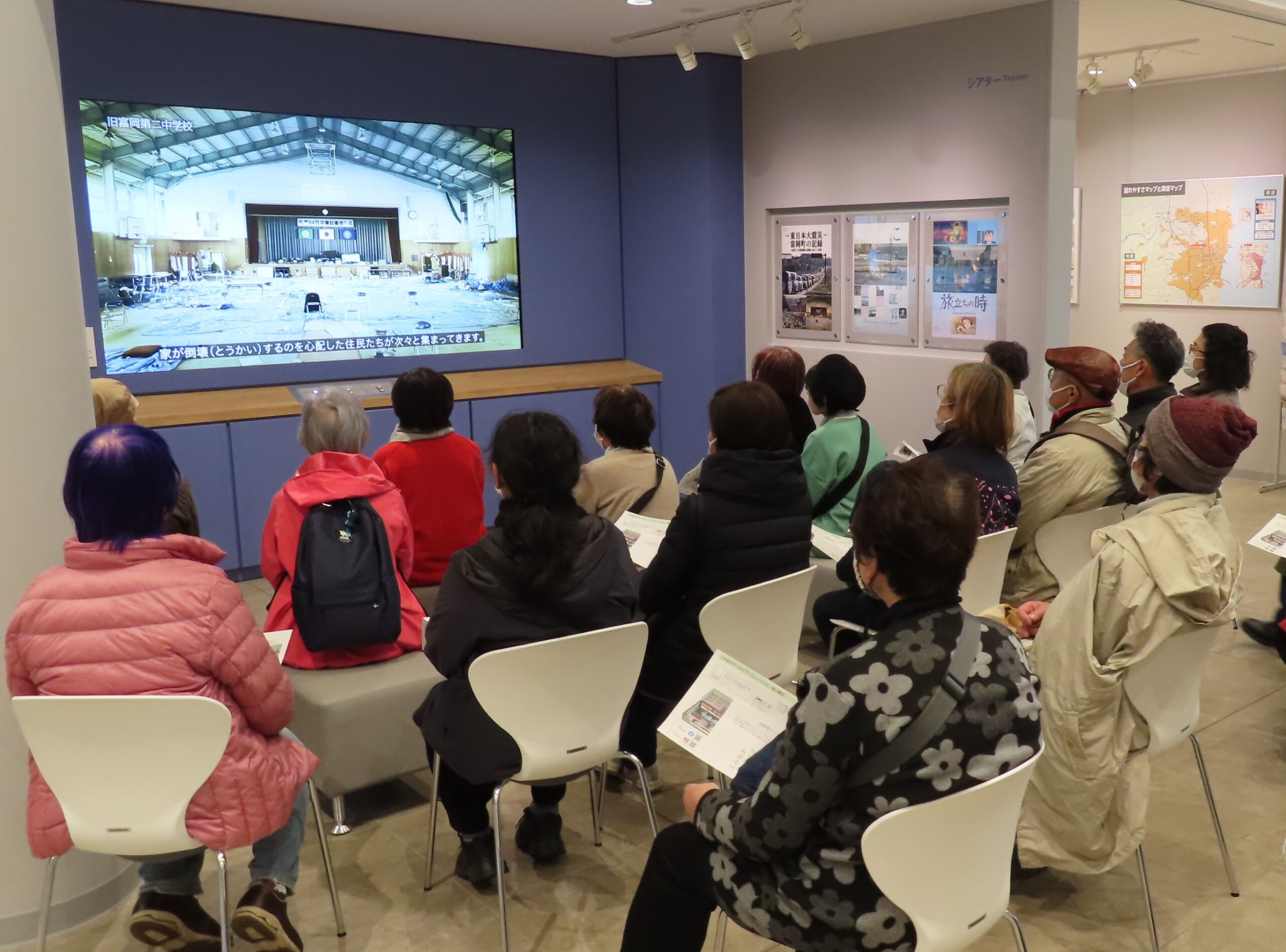

次に訪れたとみおかアーカイブ・ミュージアムでは、大震災発生から避難所が閉鎖となるまでの動画を視聴しました。14年前の福島の状況を改めて認識し、里見さんの「避難所が閉鎖されて元の生活に戻ったわけではなく、大きい全体の地獄から小さい個別の地獄に変わっただけです」との言葉に原発事故の理不尽さを思い知りました。とみおかアーカイブ・ミュージアムでは、お二人の警察官が殉職された津波に流されたパトカーの現物など、東日本大震災と原発災害で生じた震災遺産を展示・紹介しています。

夜の森地区の住宅地では、原発事故により避難したときのままのパルシステムの発泡スチロール箱を見ました。このお宅の組合員の方も、避難する際にはこの家に戻ることはないなどとは思いもしなかったことでしょう。また、住宅地全体では1年前よりも更地が増えてきているとのことでした。

最後に夜ノ森駅前で集合写真を撮影し、スタディツアーを終了しました。

パルシステム埼玉は、東日本大震災と原子力発電所事故の記憶を風化させないよう、これからも被災地スタディツアーを開催していきます。

(※)埼玉ぱるとも会

パルシステム埼玉の役職員を退任した者が集い、会員相互の連絡と交流、その他の行事を通じ、会員の親睦を図るとともに、協同組合運動の発展に寄与することを目的としています。

原子力災害考証館 furusatoホームページはこちらから