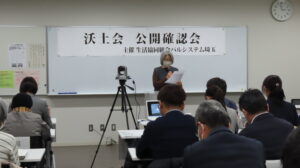

12月12日(木)に、深谷市の岡部公民館で「公開確認会」を開催しました。

「公開確認会」とは、1999年に始まったもので、パルシステムの産直が目指す四原則(※1)に照らして、産地を適正に評価するシステムです。食に関わる安全性や生産者の努力を、消費者自身が確かめると同時に、生産者と消費者がより深く理解し合い、課題を共有し改善につなげる、発展的な交流になります。

今回の公開確認会は、埼玉県の産直産地である有限会社 沃土会で行ない、監査品目は「エコ・ブロッコリー」です。沃土会はパルシステム埼玉とは「わくわく農園」や「畑の学校」などの産地交流で、組合員とのつながりも深い場所です。

公開確認会の開会にあたり、パルシステム埼玉・樋口民子理事長より「埼玉県の産直産地で公開確認会ができることを嬉しく思います。公開確認会は普通の交流とは違います。組合員と生産者が一緒になって産地を確認することは非常に緊張します。しかし、それによりさらに互いの信頼と絆を深めることができると確信しています」と挨拶がありました。

沃土会・矢内克志会長からは「沃土会で開催された公開確認会は今回で3回目です。今回は若手の生産者を中心に準備を進めてきました」とご挨拶をいただきました。

産地プレゼンテーションは、沃土会代表取締役の小野塚陽輝さんと生産部総括の金井修己さん、ブロッコリーの生産担当の矢内源太さんより行なわれました。まず初めに、沃土会についての説明とこれまでの歩み、栽培基準やパルシステムと地域との取り組みを小野塚さんよりお話いただきました。

監査品目であるブロッコリーは、令和8年には農林水産省で「指定野菜」(※2)に追加されることが決まり、深谷市では全国でトップの作付面積と収穫量を誇っています。沃土会では約30種類のブロッコリーの栽培が行なわれており、矢内さんより種まきの方法や収穫について作業の様子を動画で観ながら、説明がありました。

沃土会では有機質肥料と微生物を利用した土づくりを行なっています。健康な農作物を育てる力のある土壌を形成するための沃土会での取り組みを、金井さんよりお話いただきました。

「沃土会では『医食同源』と『身土不二』の言葉を大切にしています。農業において、化学肥料や農薬を過度に使用する従来の方法ではなく、自然の微生物や資源を循環させる農法が、土壌を豊かにし、植物の健康を保つ重要な手段です。食べ物が体を作るだけでなく、私たちの選ぶ食や農の在り方が地球全体の健康に影響を与えるという視点を持つことが、循環型社会の実現に向けた大切な一歩です。今後もこのような産直を続けられるようにしていきたいです」と小野塚さんは締めくくりました。

産地プレゼンテーションの後には、昼食交流会を開催しました。今回は道の駅おかべ内のレストラン「NOLA深谷のめぐみ食堂」さんに伺いました。こちらのレストランでは、沃土会の野菜が使用されたお料理をブッフェ形式でお楽しみいただけます。おいしいランチをいただきながら、参加者と生産者は会話に花を咲かせました。

昼食交流会後、監査人はこれまでの監査内容を振り返り、所見発表のまとめに入りました。その間、一般の参加者と他産地からの生産者は矢内源太さんと沃土会事務局長の茂木俊丞さんの案内の下、沃土会のブロッコリーの圃場と集荷場を視察しました。

ブロッコリーの品種には「こんにちは」などの面白い名前があるお話や、ブロッコリーの品種によって収穫に適した時間を選んでいること、病害の発生と対策や苦労していることなど、さまざまなお話に参加者は関心を寄せ、質問が上がりました。

集荷場では、野菜を保管する冷蔵庫、畑に使用する有機肥料を視察しました。「人だけでなく動物も食べることができない肥料を土作りには使用しない」と土づくりと野菜への生産者の想いに、参加者から日頃の感謝の言葉が伝えられました。

会場に戻り、監査人所見発表を行いました。

組合員、理事、パルシステム埼玉職員、他産地からの生産者、パルシステム連合会のそれぞれの立場からの監査視点で、沃土会の視察で気づいた点や今後期待する点、監査を行なったことへの感想が述べられました。

最後に小野塚さんから「ブロッコリーの圃場見学では、栽培などについて多くの質問をいただきました。産地に来ていただかないとわからない部分はたくさんあります。消費者には届いてない畑の現状を把握していくことが、産直の意義になるのではないかと思います。最近『食べることも農業である』という言葉を聞きました。現場に行かなくても、食べていただくことが産地の畑を耕していることになり、より食を楽しんでいただけるように産地からの声を発信し、沃土会の発展を見守っていただけたらと思います」と受け止めの言葉があり、公開確認会は終了しました。

沃土会とは今後も「はたけの教室」や「わくわく農園」、野菜の学習会などの組合員との産直交流を続けていきます。実際に産地で土に触れ、生産者とお話をすることで、ご家庭に届く野菜がよりおいしく感じることでしょう。パルシステムを通して、産地を応援しませんか?

(※1)パルシステム産直四原則

1.生産者・産地が明らかであること

2.生産方法や出荷基準が明らかで生産の履歴がわかること

3.環境保全型・資源循環型農業を目指していること

4.生産者と組合員相互の交流ができること

(※2)指定野菜

全国に流通し、特に消費量が重要なものとして、国が指定し価格の安定をはかる野菜のこと。現在の指定野菜はキュウリ、ニンジン、ネギなど14品目がある。